さて、セミオ君からのデートのお願いをさりげなくかわしたママですが、ちょっと残念な気もしてきました。

でもママには秘密があって、セミオ君と付き合うわけにはまだいかないのです。

なんと、ママに主役になる人がいるのでしょうか?!セミオ君、脇役とか言われかわいそう・・・。ママはやっぱり悪い女です。利用するだけ利用して、ポイっ

なんてことになったら、と考えるといたたまれません。

ママは少しニヤついています。

全くひどい女です。

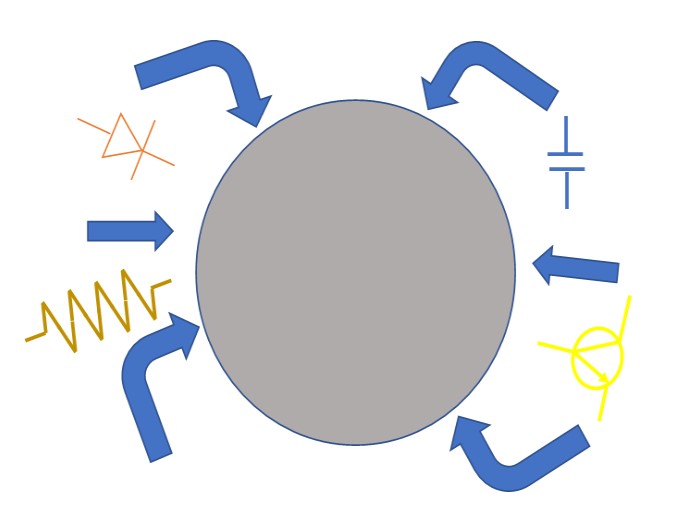

抵抗(レジスタンス)とは

抵抗というと権力者に逆らうとか、暴力を受けたときにそれを跳ね返すように努力する、といったイメージがある言葉ですが、電気の世界では「電流が通りにくくなる度合い」のことです。ちなみに単位はΩ(オーム)といいます。

抵抗には炭素被膜、金属皮膜というものがあります。二端子(足が二本)で、リード線が軸方向(アキシャル)に出ています。また、最近ではチップの形状をしたチップ抵抗が実装密度を上げるために実用化されています。

炭素被膜、金属皮膜はそれぞれの抵抗体の材質を表しています。炭素被膜の抵抗許容値は±5%、金属皮膜は±0.5、1,2%の規格品があります。金属皮膜抵抗は特性がよいのですが、その分価格も高いのでそれらを考慮して使います。

また、トランジスタは能動素子とも呼ばれていますが、抵抗やコンデンサ、コイルと呼ばれるものは、受動素子と呼ばれています。能動とはこちらから働きかけることで、受動とは、逆に他から働きかけられることです。

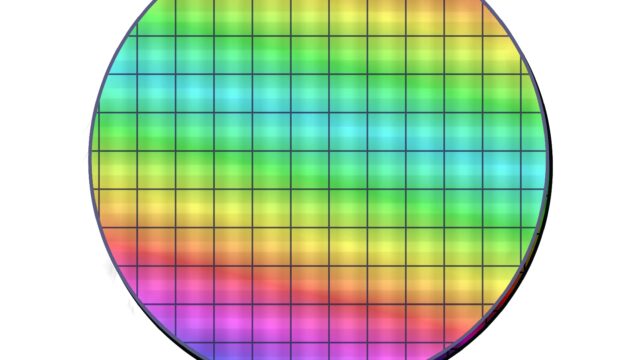

集積回路を作るときには、トランジスタの他、ダイオードや抵抗、コンデンサ(キャパシタ)も一つにまとめる、ということをお話しました。(参照:集積回路を知っていますか)

しかし、現代の集積回路は抵抗や、コンデンサといった単体素子を集積回路に使うわけではありません。シリコンの基板上に様々な素子を作り込むことでいわゆる集積化(小さくしていく)ことを実現しています。

その中で抵抗は、半導体層や、多結晶シリコンを使用したものがあります。

それらのものは拡散、イオン注入、エピタキシャル成長を使用して作られます。(参照:半導体 ウェハーの作り方3.1 熱拡散、半導体 ウェハーの作り方3-2 イオン注入、半導体 エピタキシャル結晶成長とは~シリコンウェハーの作り方)

どうやって作るかは、集積回路を作る際のプロセスに依存することになります。

例えば、バイポーラIC(バイポーラを基本とした集積回路)を製作する際には、抵抗として使用する半導体層は、バイポーラトランジスタを作るときのベース拡散を抵抗素子として利用することが多くなっています。

なぜなら、トランジスタ製作工程が最も手間がかかる(工程数がい多い)ので、その工程に設計段階から抵抗素子を組み込むからです。

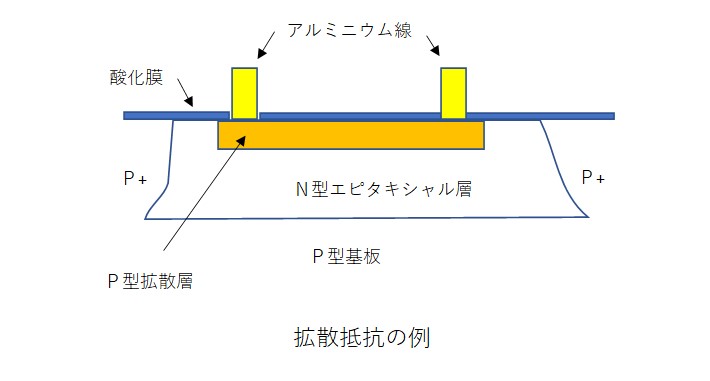

集積回路に使用するNPNトランジスタと拡散抵抗の構造図を示します。

上図は集積回路に使用するNPNトランジスタの構造図です。単体素子としてのトランジスタと違ってコレクタ電極を表面から取り出しています。(参照:半導体 エピタキシャルの歴史~シリコンウェハーの作り方)

先ほど紹介したように、二つの図を見比べてみると、似ているのがわかると思います。バイポーラトランジスタのベース部分の拡散部が、下の図の抵抗になっているのがわかると思います。

また、集積回路を製作する際には、それぞれ他の回路から絶縁(電気が通らない状態)にする必要があります。その方法は様々ありますが、その一つにPNジャンクションの逆バイアスを利用する方法があります。

PNジャンクションで回路全体を囲んで、それに逆バイアスをかけることで絶縁状態ができます。逆バイアスとはP側に負の電圧、N側に正の電圧をかけることです。ダイオードがその性質を表しています。(参照:最初の半導体は?)

コンデンサ(キャパシタ)とは

コンデンサはキャパシタともいいます。その働きは電気をためて放出すること、交流電気(家庭の電気など)は通しますが、直流電気(電池など)は通さない、という特徴があります。(参照:半導体の記憶とは?)

電気をためることができる量を「電気容量」と言いますが、電気容量は二つの電極間の距離が大きくなると、少なくなり、電極の面積が大きいと電気容量も大きくなります。

電気容量は電極の面積を距離で割ったものに比例するということになります。そして、電極間には誘電体(絶縁体、電気をためるところ)を入れますが、誘電体によってたまる量が変わってきます。

例えば、樹脂よりはガラスの方が電気がたまりやすい、という性質があります。このたまりやすい性質を数字であらわしたものが誘電率です。一般には、電気容量を求めるとき、電気容量をC、電極間の距離をd、面積をSとしたときの比例定数と説明されます。

C=ε*S/dです。

このεが誘電率です。

コンデンサにはいくつか種類があります。半導体製造とは直接関係ありませんが、紹介しておきます。

フィルムコンデンサ

誘電体にフィルムを使っています。比較的高電圧に耐えることができます。誘電体にはポリプロピレンが使われています。これは電気をためる能力が小さいため、大容量の場合はかなり大きくなってしまいます。極性はありません。

セラミックコンデンサ

誘電体にセラミックを使っています。セラミックに電極材料を何層にも重ねて製作します。主にデジタル回路で使われ、スマホに4,500個は使われています。接続するのに極性はありません。

アルミ電解コンデンサ

陽極(プラス)側にアルミニウム箔の表面に誘電体となる酸化膜を作って、陰極(マイナス)側に電解液や導電性ポリマーを使用しています。極性があるので、逆につなぐと破裂などの事故をおこすことがあります。

集積回路のコンデンサ

先ほど紹介したように電気をためるには、誘電体というものが必要です。単独の素子ではそれが、酸化膜だったり、セラミックだったりします。それらはすべて絶縁体です。絶縁体とは電気を通さない物質です。(参照:半導体とは?)

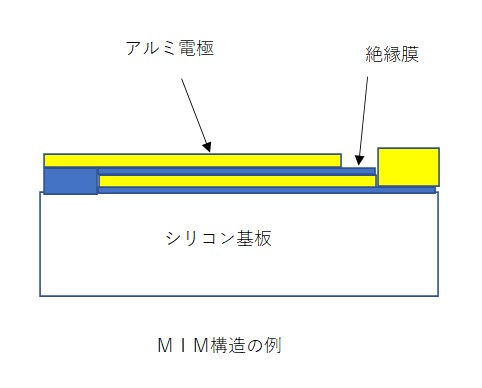

集積回路用に製造されるコンデンサは、PN接合時にできる空乏層を利用します。(参照:半導体 トランジスタの誕生)また、絶縁膜を金属で挟んだ構造の物もあり、MIM構造と言います。METALーinsulatorーMetalの略です。

金属と金属に挟まれた絶縁体、つまり構造そのものを名前にしています。絶縁体にシリコン酸化膜を使用したものをMOSといっています。MIM構造は最も特性が安定しており、現在は主流となっています。

上図はMIM構造のコンデンサです。シリコンの上に絶縁膜をつけてそれを金属で挟み込んでいます。絶縁膜に誘電率の大きい材料を使えば、大容量のコンデンサの製造も可能です。

まとめ

こうしてみると、抵抗もコンデンサも脇役ではありませんね。準主役といった役どころでしょうか。セミオ君は準主役になれるのでしょうか

ママはそういうと、にっこり笑ってセミオ君に微笑みかけました。

本当にひどい人です。・・・

お問い合わせ