トランジスタの開発

トランジスタが必要とされた時代は電話が発明され、普及していた時代でもあります。電話は、話す相手が遠くにいると音が小さくなります。それを補うために増幅が必要でした。前回お話した3極真空管が最初は使われていましたが、寿命が短いという欠点がありました。

寿命が短いと結局コストに跳ね返りがきます。やはり長寿命の増幅器が必要でした。それを最初に開発したのが、アメリカのバーディーン、ブラッデン(点接触型トランジスタ)です。1947年12月23日、初めてトランジスタの増幅がベル研の幹部たちに公開されました。

画期的な発明であったのにも拘わらず、当時の反響は小さかったようです。そして、この点接触型のトランジスタには欠点も多くありました。

ここまで読んで、「あれっ」と思った方も多いかもしれません。トランジスタの発明は、ショックレーだと思っている人も多いのではないでしょうか。実はバーディーン、ブラッデンがショックレーの部下だったのです。

また、ショックレーは残念ながら、最初の点接触型には貢献していません。本人もそれを自覚していたようです。ところが、ここからがショックレーのすごいところです。あっという間に今のトランジスタの基礎となる接合型トランジスタを考え出しました。

以下にそれぞれを見ていきましょう。

点接触型トランジスタ

上図が点接触型トランジスタの概略図です。この時は半導体に今主流のシリコンではなく、ゲルマニウムを使っていました。

ばねでゲルマニウムに針のような電線を接触させ、2本の針の隙間をどんどん小さくしていきます。接触はさせません。その隙間は0.1mm位です。左側の電池は電圧が低いもの、右側には電圧が大きいものを用意しています。

この状態で、左側の電圧を制御するもの(ボリューム)を大きくすると、右の電球も強く光り、小さくすると電球も弱く光ります。これは、左の電気の大きさ(電流)の変化が右側に影響を与えているということになります。

つまり、左側の小さな変化が右側に大きな変化を生む、ということになります。増幅というと、小さいものがいきなり大きくなるようなことを考える人もいると思いますが、小さい信号にトランジスタを使って大きな電源の力を借りて信号を大きくする、ということです。

接合型トランジスタ

点接触型トランジスタには大きな弱点がありました。上の構造図をみて多くの人が気づいたと思います。原理は確かに素晴らしいのですが、残念ながら作るのは難しそうですね。隙間を0.1㎜位にするのは大変だと思います。

また、この構造だと性能のバラつきがあってとても商品化できそうもない感じがします。そこで接合型が登場してきます。とはいうものの、接合型はショックレーが悔しかったのでできたともいえるトランジスタです。

そしてこの接合型こそ現代の半導体の元になっていったのです。接合型トランジスタはバイポーラトランジスタとも言います。バイポーラのバイは2の意味、ポーラは極の意味なのでバイポーラとは2つの極です。+と-の両方が関わります。

1.バイポーラトランジスタ

一般にトランジスタというと、バイポーラトランジスタのことをいいます。バイポーラがあるのだから、ユニ(一つ)ポーラもあるのではと思った方もいるのではないでしょうか。当たりです。こちらは一つの電極でトランジスタの動きを制御します。

バイポーラトランジスタはダイオードに少し手を加えた感じになります。足が3本あって、ベース、コレクタ、エミッタと呼んでいます。記号は、こんな感じです。(以下のものはNPNタイプです)

トランジスタ内の電子の動きは、まずベースに何もつながない時には

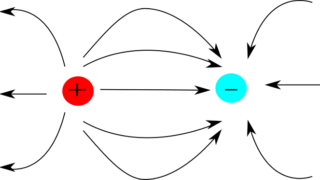

上図のようになります。P型とN型を接合すると互いの正孔と電子が拡散しあうことによりP型の方はホールが抜けてマイナスに帯電しN型の方は電子が抜けてプラスに帯電します。(ともにもともと電気的には中性だったためです)

結果、接合部には正と負の電荷をもったキャリア(電子や正孔)がほとんど存在しなくなります。このような場所を空乏層といいます。以下に空乏層についてもう少し説明します。

2.空乏層とは?

上図は、PN接合の図です。接合面では、PNそれぞれの電子と正孔が拡散しあって中和していきます。その後、元々電気的に中性だった状態だったので、キャリアがなくなったために、PNそれぞれの不純物のイオン化したものが残ります。イオン化とは正や負の電荷をもった状態になることです。上図の○はそれぞれがイオン化した状態です。図中のボロンとリンはP型とN型の不純物原子です。

電子は-、正孔は+ですから、互いに相手の領域にはイオン化した不純物がいますので空乏層を通り抜けていくことはできません。そして、空乏層内には+と-の2つの電荷が存在するため、電荷2重層とも呼ばれています。参考:最初の半導体は?

そしてPN接合の際、電子と正孔の拡散が止まる理由が、イオン化した不純物が作り出す電界がN型からP型の方向に向けて起きていることを覚えておいてください。この方向にかかる電界が強いとより障害が大きいということになります。

3.再びダイオードの話

話をもとに戻します。ダイオードの話の時に電圧をかける方向によって電気が流れたり、ながれなくなったりすることをお話しました。空乏層の大きさを決めているものは、なんでしょうか。空乏層のところにできる電界の大きさともいえます。

つまり、空乏層にできた電界の強さを小さくすることにより、PN間にできた障壁を超えることができるのです。

それには、できた電界とは逆の方向に電圧をかければできます。この方向を順方向バイアスといいます。言い換えると+をP型側、-をN型側につなぐと順方向です。以下の図は順方向です。

逆の向きに電界を作るので、電子と正孔の拡散が始まり、電流が流れます。

トランジスタの働き

1.増幅(NPNトランジスタ)

それでは、具体的に先に紹介したNPNトランジスタで確認してみましょう。

上図は先ほども出ましたが、トランジスタのベースにはなにもつないでいない状態です。右側のN型の方に空乏層ができていますので電流は流れません。次にベースをつなぎます。順方向につなぎます。これは、先ほど説明したPN接合ですから、空乏層の壁が小さくなってベースから、エミッタ側に電流が流れます。

ベースにつないだ電池からの正孔によって一部の電子が消滅しますが、トランジスタのベースはとても薄く作られていて、電子が素早く抜けることができるようになっているので、ほとんどがコレクタ側に動きます。

また、エミッターベース間電圧よりもエミッターコレクタ間の方が電圧が高いと電子の移動スピードが加速され、より多くの電流が流れます。

回路図で表すと上図のようになります。回路図の矢印は電流の流れる向きになっています。このように考えていくと、ベースにわずかな電流を流すだけで、多くの電流を流すことができます。

2.スイッチング

トランジスタには、もう一つ重要な機能があります。それはスイッチングといわれる機能です。これも、電話と深いかかわりがあります。

遠くまで声を届けるのは増幅が必要ということは先に紹介しました。では、色々なところに電話線をつなげるのはどのようにするのでしょう。最初は、オペレータがコネクタをつなぎ変えて行っていました。今でいう交換手ですね。

ですが、この問題もトランジスタが解決します。トランジスタのもう一つの機能、スイッチングです。スイッチングとは文字通りスイッチの切り替えです。

原理は、増幅の場合と同じです。ベースに電流を流さないとエミッターコレクタ間には電流は流れません。しかし、少しでも流せばコレクタ電流が流れます。これがスイッチング動作です。

元々は、電話の交換機のスイッチ動作の切り替えとして考えられていたスイッチング動作ですが、コンピュータがデジタル動作(1と0の切り替え)なので大きな役割をはたしています。

まとめ

トランジスタの開発は、当時普及して展開していた電話の通信や真空管の故障をなんとかするために行われたのですね。その技術がコンピュータにもつながっていくというのは、驚きです。

トランジスタの増幅作用とは、いわば、その能力の全開状態にもっていくための方法です。人に例えるとその人の持っている力を出し切るためには、誰かの小さな助けによって力を出すことができる、とそのように考えられないでしょうか。

41才で、プロの将棋棋士になった今泉健司さんは、元々実力がありながら、精神的に弱くてなかなかうまくいかなかったそうです。2度の挑戦を失敗し3度目の挑戦でプロの棋士になったそうです。

その時は、介護の仕事をしていたそうです。そして介護の仕事から学んだことは、予想外の連続だそうで、最初は随分と戸惑ったそうです。でもそのおかげでちょっとしたことには動じなくなったそうです。そしてこうおっしゃっていました。

「ちょっとだけボク変わったと思うんです。いろんな意味で。そのちょっとが多分大差だと思うんですよ。そのちょっと変わった部分がボクをプロ棋士にさせてくれたし、本当にちょっとの変化をすることでやっぱり逆転人生じゃないですけど、大きく変わることができると思います。

NHK 逆転人生 凡人でも天才に勝てる

介護の仕事での人間関係でちょっとだけ刺激を受けた今泉さん。大きくその実力を発揮するようになり、今をときめく藤井聡太さんに勝ったのだから大したものです。

[…] 集積回路用に製造されるコンデンサは、PN接合時にできる空乏層を利用します。(参照:半導体 トランジスタの誕生)また、絶縁膜を金属で挟んだ構造の物もあり、MIM構造と言います。METALーinsulatorーMetalの略です。 […]