前回のお話で、ミツオ君から、半導体の記の説明の挑戦を受けたセミオ君。果たしてママに理解してもらって、ミツオ君のはなを明かすことができるのでしょうか。

目次

半導体と記憶の関係

ママが話しているように電卓には、「M」のキーがあります。ここを押すと多くの場合、今表示されている数字がどこかに記憶される、ということになります。そして必要な時に「MR」のキーをたたくとその時に記憶した数字がでてくる、という仕組みになっています。

半導体が、記憶する仕組みは、実は人間の脳の動きと似ています。人の場合、体験したこと(勉強なども含む)が電気信号となり、脳内のニューロンネットワーク内に入っていきます。そしてその電気信号は、脳の「短期記憶」という場所に保持されます。

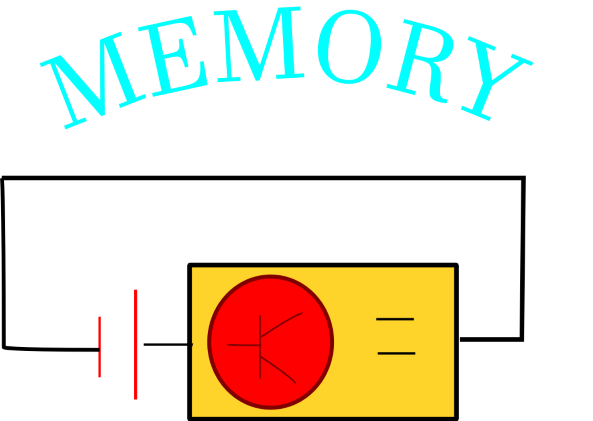

半導体の場合も同じなのですが、半導体だけでは記憶はできません。人の短期記憶のように電気信号を保持する場所が必要になります。具体的には電気をためるということです。電気をためるにはコンデンサというものを使います。これと半導体を組み合わせて、「メモリーセル」といいます。メモリーセルとは日本語で「記憶細胞」のことです。

では、何が記憶されるのでしょうか。メモリーに記憶されるのは、電気があるかないか、つまり、’1’か’0’のどちらかです。それが多く集まり情報として記憶されるのは、1と0の組み合わせです。

中学生のときに数学の授業で2進数というのを習ったことがあるかと思います。2進数を英語でいうと、「Binary Digit」です。これを略してBit、つまりビットですね。これを8つ合わせたものをByteといいます。1Byte=8Bitです。コンピュータでは、一般的にByteを1単位で使っています。

なぜ最小単位であるBitを8つ合わせたものをひと固まりにしたのでしょうか。1Byteの’1’と’0’の組み合わせは256通りになります。そしてコンピュータはアメリカ生まれです。使用する文字はアルファベット26文字で、小文字をいれても倍の52文字、数字や記号を足しても十分表現が可能だったということです。

消えてしまう記憶、消えない記憶

人がなにかを覚えるときには、最初に「短期記憶」に保存されます。短期なので時間が短い上に記憶できる数も限られていて時間は長くて1分、数は7つくらいといわれています。これに対して長期記憶は、数量もかなり多く、かつ時間も長く記憶できます。短期記憶を長期記憶に移行するには、「繰り返し」が必要と言われています。

半導体の場合は少し違っていて短期、長期記憶というわけではなく、消えてしまうもの消えないものとがあります。

消えてしまう記憶

半導体のメモリーには様々な種類がありますが、消えてしまう記憶の代表としてDRAMと呼ばれているものを紹介します。DRAMとはDynamic Random Access Memoryの略で、直訳すると「行動的で任意で接続する記憶装置」って感じでかえって何のことやらわかりません。この名前の由来については、後程紹介します。

DRAMとは「任意のアドレスにアクセスできるメモリ」なのです。DRAMはトランジスタ(FET)とコンデンサという電気をためることができる素子から成り立っています。

FETは、以前紹介したフィールドエフェクトトランジスタのことです。参照:ユニポーラトランジスタ

次に簡単にコンデンサについても紹介しておきます。

コンデンサとは?

コンデンサは先ほど紹介したとおり、電気をためるものです。構造は以下のようになっています。

コンデンサに電池をつなぐと、ほんのわずかな時間ですが電流が流れます。導体は金属でできているので、電流が流れると金属内の電子も動きます。つまり電池のプラス側がつながった方の導体の電子が出て行ってプラスに帯電し、逆はマイナスに帯電します。

上の図でプラスに帯電した導体とマイナスに帯電した導体間の電圧が、電池の電圧と同圧になると電流は流れなくなり、結果として導体間に電気がたまった状態になります。

DRAMの構造

コンデンサとトランジスタで、DRAMができているとお話しましたが具体的にはどのようになっているのでしょうか?

上記がDRAMの構造で、1ビット分です。先ほど紹介したメモリーセルの具体的なものです。

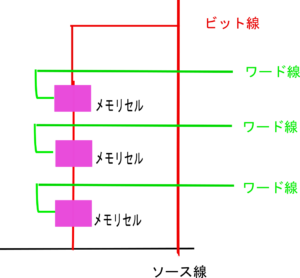

上図に出ているワード線とビット線について簡単に説明しておきますと

ワード線:記憶するメモリーセルを選択するための信号線

ビット線:メモリーセルに記憶を読み書きさせるためのデータ転送用の線

つまりワード線でどのメモリーセルに記憶させるかが決まって、具体的に読み書きデータが通っているのがビット線ということになります。

コンデンサに電気があるときには「1」、ないときには「0」として記憶しています。先ほど紹介したメモリーに電気があるかないかは、具体的にはコンデンサに電気があるかないかという事です。

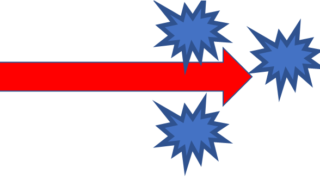

データ「1」を書き込む時には、ワード線とビット線にともに電気を流します。ワード線に電気を流すとトランジスタが動きます。さらにビット線にも電気が流れていれば、コンデンサに電気がたまります。

逆にデータ「0」を書き込む場合は、どうでしょう。ワード線に電気を流してトランジスタをオンの状態にします。そしてビット線に電気を流さなければ、コンデンサの電気は放出されることになります。

読み出しの場合は、ワード線に電気を流してトランジスタを動かすところまでは書き込みと同じで、放電された場合にはビット線の電位が上がるのでこれを検知して「1」と認識します。ビット線の電位が上がらなければ「0」と認識します。

そして、DRAMの場合どうしてもコンデンサから微小の漏れがあるため、時々データを書き込む必要があります。この動作を再充電(リフレッシュ)といいます。この動作が「ダイナミック」なので、行動的(ダイナミック)という名前になったのです。

ですから常に電源が必要ということで、電源がなくなれば、記憶もなくなるということです。

消えない記憶

これに対して電気がなくても消えない記憶があります。皆さんもよく使っているUSBメモリーはその代表格かもしれません。このようなメモリーをフラッシュメモリーといいます。なぜフラッシュという名前がついたのかというと、開発者の東芝・舛岡富士夫氏が発表の際、写真を撮るときのフラッシュのようにパッと記憶を一括して消去できるから、だそうです。

基本的なメカニズムはDRAMと同じです。電荷があるかどうかで判断されますが、DRAMとの違いはコンデンサを使用していないことです。コンデンサの代わりに浮遊(フローティング)ゲートというものが使われています。

DRAMは、FETとコンデンサでできていましたが、フラッシュメモリーはFETの中に浮遊ゲートがあります。構造は以下のようになっています。

浮遊ゲートに電子が蓄えられて記憶を保持する仕組みになっています。しかし、浮遊ゲートの回りは酸化膜でおおわれています。酸化膜が電子を通さないからこそ、電気がなくても記憶が保持されるのです。

逆にいえば、浮遊ゲートにどうやって電子が通るのでしょう。実は、浮遊ゲートの回りの酸化膜はとても薄くできています。酸化膜が薄いと高い電圧をかけたときに電子が酸化膜を通過してしまうという現象がおきます。力が強いと無理が通ってしまうようなものですね。

これはFNトンネル効果と呼ばれる現象です。これはいわば電気が漏れるという事なので困る事が多いのですが、この現象を利用しているのが消えない記憶をするメモリーの特徴です。最初のFNは、ラルフ・ファウラー氏とウルフガング・ノードファイム氏、それぞれの名前の頭文字です。1928年に彼らが発表した理論に基づいているからです。

フラッシュメモリーには大きく2つのタイプが存在し、NAND型(ナンド)とNOR型(ノア)があります。ここでは、USBメモリーなどに使用されているNAND型について説明します。

ちなみにNANDとはNOT ANDの略で、2つ以上の信号が入ってきたとき、そのすべてが1であれば出力は0、つまり逆になります。NORとはNOT ORの略です。こちらは2つ以上の信号が入ってきたときに全てが0であれば、出力は1となる回路です。

これらの考え方を簡単に説明しておきます。

論理回路とは?

上記のNANDとか、NORは論理回路というもので使われているものです。では論理回路とは何でしょうか。そもそも論理とはどういう意味でしょうか。広辞苑では

①思考の形式、法則。または思考の法則的なつながり

②実際に行われている推理の仕方。論証の筋道

③比喩的に事物間の法則的なつながり。

広辞苑 岩波書店 第5版

これで論理回路という言葉を説明するのはわかりにくいので、英語で考えてみましょう。論理は英語で「LOGIC」です。LOGICを英英辞典で調べると

a set of choices a computer uses to solve a problem

ロングマン 現代英英辞典 より

「問題を解決するためにコンピュータが使う一連の選択肢」ということになります。コンピュータが動くための手段ですね。

回路は「CIRCUIT」です。論理回路とはコンピュータを動かすためには必須の回路ということです。

最初は数学から始まりました。デジタル回路設計の先駆者といわれたクロード・シャノンや日本の中島 章氏などが電気回路が論理演算に対応する、ということに気づいたことに始まります。

NAND回路とは?

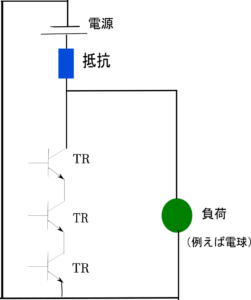

NAND回路は通常以下のようになっています。

上記の図は負荷である電球をつけるためには、3つのトランジスタがどのようになっていればいいでしょうか?答えは全てのトランジスタの状態が’1’でなければ、(どれかひとつでも’0’であれば)電球がつきます。

上図のトランジスタをそのままメモリーセルに置き換えたつなぎ方で作っているのがNAND型のフラッシュメモリーで、以下のようになります。

トランジスタの代わりにメモリセルを置き換えてビット線に対して直列につなぎます。ワード線はメモリセルにつながります。メモリセルは基本構造がFETですから先に示した図と同じですね。メモリセルのゲートにワード線がつながり、ソース線側にソースがつながり、ビット線側にはドレインがつながります。(実際の回路はもう少し複雑ですが、簡略して記載しています。)

このように論理回路のNAND回路に基づいてNAND型フラッシュメモリーができています。これはNOR型に関しても同様です。

人の場合は?

半導体が記憶するということは結局は電気のあるなしなんですね。

人が記憶するときは一次記憶と二次記憶という2段階で記憶するとわかっています。一次記憶とは、短期記憶ともいい記憶できる量も時間も短いものです。対して二次記憶は長期記憶ともいい量も時間も一次記憶と比べるととても多くできます。

私たちの脳の働きとして、一次記憶はその事柄にラベルをつけることが目的だと言われています。二次記憶は、そのラベルにそって記憶に棚にしまう事です。それで記憶が定着します。

コンピュータの場合は、格納する場所を扱う人が決めますが、人の場合は自動で決まります。

人の記憶と半導体の記憶

メモリセルは人に例えた場合、脳のニューロンとでもいえるのでしょうか。人が記憶するとにきには、ないかしら感情がかかっていないと忘れやすくなります。感情に関係なくものを覚えることは難しいということは経験的に理解できますね。

半導体における電気を人の感情に置き換えると同じになるといえるのではないでしょうか。

ただ、人の場合、感情の方向性には関係なく人の記憶は定着しやすい、ということです。+の感情、つまり面白いことや楽しいことだけでなく、-の方向に働くような場合でも記憶は消えにくいのが人です。

但し勉強が嫌いで、いやいややっていると覚えにくいことも確かなようです。これらのメカニズムが解明されると、ずいぶんと楽になりますね。

忘れないようにするためには?

先ほどお話したように半導体には、記憶したことを忘れないような仕組みがあります。絶縁体で囲んで電子(心)が抜けないようにする場合です。

人の場合、心がぬけるようなことは基本的になく、一度記憶したことは決して忘れないといわれています。ただ、記憶したことを引き出しから出すのがが難しいのです。

人が覚えたいことを記憶するには、精神科医 樺沢紫苑氏のアウトプット大全によると

大体の目安としては、2週間で3回以上アウトプットすると長期記憶として残りやすくなるといいます。

とあります。

この場合のアウトプットとは「話す」とか「書く」ということになります。

忘れたいときには・・

そうはいっても忘れてしまいたいこともありますよね。特に-の感情が伴っている事実はそうではないでしょうか。しかし、先ほどの話でいうと、2週間に3度以上思い出したりしなければ、引き出すことが難しくなります。

しかしながら、忘れてしまいたいことほど忘れられない、というのは誰しも経験のあることです。特に体験したことや、他人から批判を受けたりした事実というのは。あるいは人に対する恨みなど、忘れてしまえる方法があればいいんでしょうが・・とかく人間とは不思議なものです。

お問い合わせ