ママの疑問はごもっともです。

半導体製造の業界は、製造装置が多岐にわたるため、よく装置産業とも言われます。このサイトでは、簡単にエピタキシャル、イオン注入、酸化・拡散などの装置を紹介してきましたが、もちろんそれだけで半導体が出来上がるわけではありません。

半導体製造装置は、半導体の精度の向上や、デザインルールの進化、デバイスに求められる能力によって、その歴史を刻んできました。

今回はそれを簡単に振り返っていこうかと思います。

半導体製造装置の歴史

クラブセミコンにはもうお客さんが来ています。セミオ君です。

これまで、半導体の進化について紹介してきました。

最初の半導体はゲルマニウムからできていました。それがシリコンに置き換わり、トランジスタ(点接触型)が考案され、そののち、接合型への進化します。

さらにプレーナ型が出現し、集積回路(IC)が登場します。

その後ICの強化版ともいうべきLSI、VLSIと進化しました。

さらに、微細化への挑戦は続き、ギガビットの時代と呼ばれてすでに数年たちます。

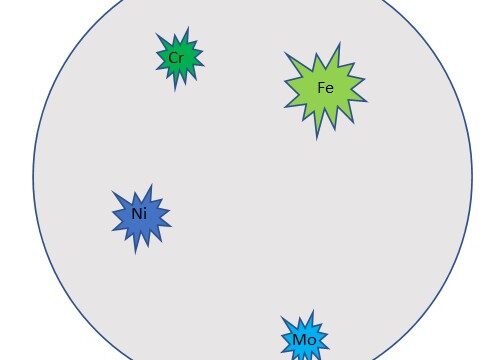

パーティクルと呼ばれる塵、重金属汚染のレベルも段違いに厳しくなっていきました。当然のことながら、同じようにしていたのでは、進歩はありません。必要とされる技術を具現化するため、装置も進化していきます。

黎明期

1950年から1960年にかけてトランジスタの量産はすでに開始されていました。この頃のトランジスタは接合型でした。

メサ型といわれるトランジスタもこの頃です。不純物拡散や、ウェットエッチング、洗浄などの技術の基礎もこの頃出来上がっています。また、エピタキシャル装置のひな型もできています。

半導体をつくるための主要なものは、化学研磨装置などでメッキや、リード線を取り付ける装置でした。これらは現在のように、オートメーションではなく、人の手によるものが多く、今のような半導体製造装置とは全く趣が異なります。

かつては「トランジスタガール」と呼ばれた女性たちの腕前ひとつで性能の優劣が決まっていた時代もありました。

そして、拡散炉やエピタキシャル成長炉などは、実験装置の延長のようなものが多く、自社で内製化したり、仮に外注で製作したとしても、かなりマニアックなものでした。事実、会社というよりも大学の実験室がそのまま工場になったようなところもありました。

その後、半導体材料がゲルマニウムからシリコンへとほぼ入れ替わり、製造技術、装置ともにも大きく変化していきます。シリコンはゲルマニウムと比べて、高温に耐えられ、かつ表面にできる酸化膜が安定しやすいといった特徴があり、故障に強いというメリットがあったからです。

また、不純物を拡散することにより、PN接合も開発され、メサ型トランジスタの発明につながっていきます。そして後の集積回路のもとになる、プレーナ型が考え出されました。

半導体製造装置の内製化の時代

半導体製造の主流は、トランジスタから集積回路に移っていきますが、現在のように、装置メーカーが存在して、デバイス製作に、メーカーから装置を購入する、ということにはなかなかなりません。

プレーナ技術、エピタキシャル技術など、あるいはリソグラフィー技術など、様々な技術が試行錯誤しながら行われた時代でした。

デバイスメーカーではエピタキシャル製造炉や蒸着炉が内作で製作され、次第にそのノウハウが外部に拡散していきます。そして、さらなる改良の方向性として、スループット(生産性)改善や性能の向上など、今日の装置メーカーの基礎となる技術が生まれていくのです。

またこの時代の半導体製造のリーダーはアメリカで、日本はその教えを乞う、という立場でした。日本では、発表された論文から装置を作ってみたり、また、アメリカの半導体研究発表会などに技術者を何人も派遣して少しでアメリカに追いつこうとしていました。

私が知る日本の会社で、エピタキシャル製造炉を作ろうとしていたことがあったそうです。構造そのものはさほど複雑ではないので、簡単に作れる、と踏んでいたようですが、技術的なことよりもむしろ、コスト面で採算が取れずに諦めた、という話があります。

一台だけ作るには、高価なもの、ということですね。同じような装置を作ることは可能ですが、コストがかさんだり、一度でも失敗したりすると大事故になる可能性もあり、分業ではありませんが、装置作りは専門性を持たせた方が、コストに響かない、ということになり、現在に至っています。(それでもかなり高価ではありますが)

このような経緯で、半導体業界は「装置産業の業界」と呼ばれるようになるほど、製造装置メーカーが大量参入していく時代へと突入していきます。さらに「産業の米」と言われるほど、重要な産業へと成長してくのです。

お問い合わせ